O gigante das águas amazônicas: conhecendo o peixe-boi

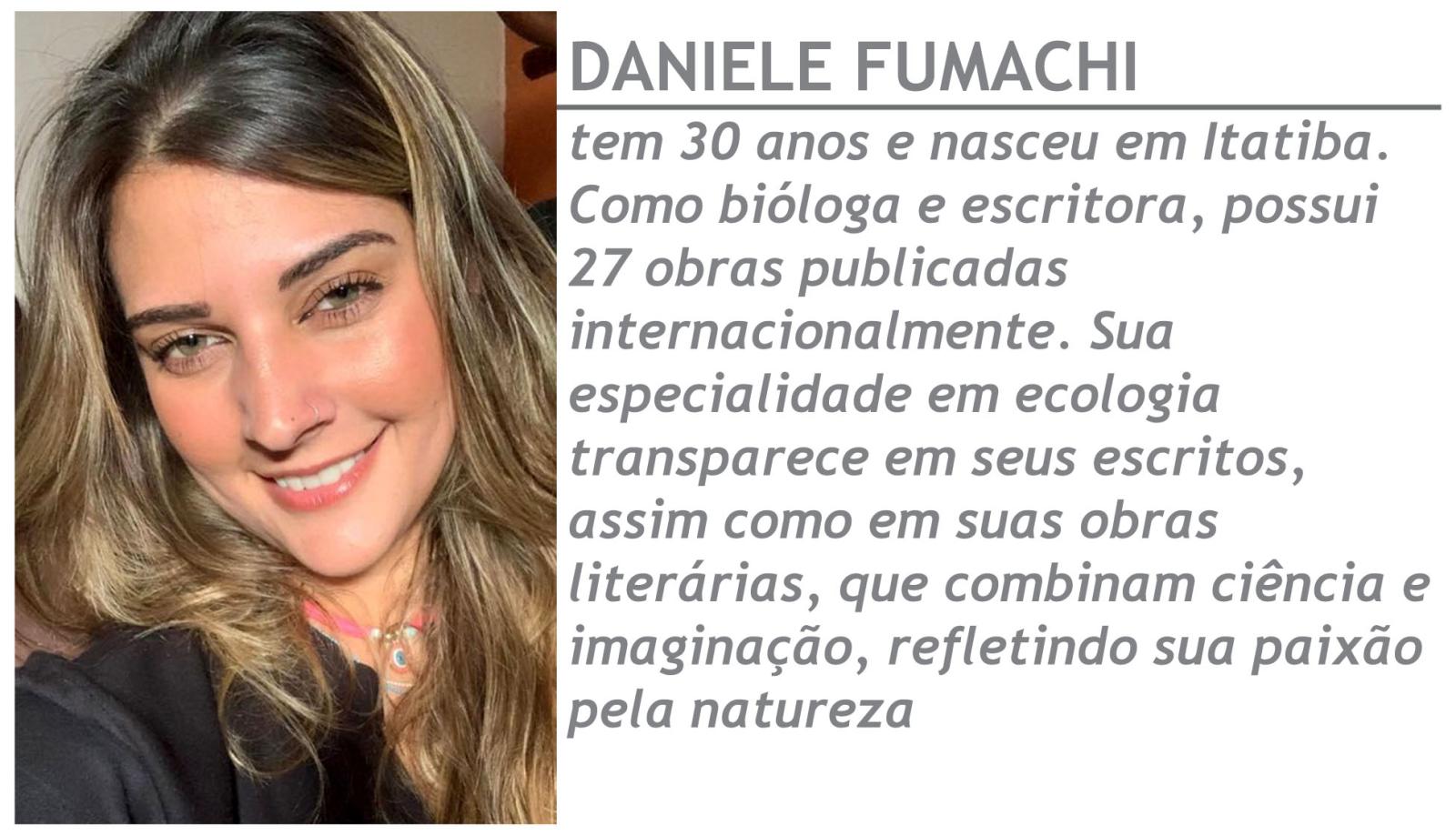

Coluna Papo Verde com Dani Fumachi

Ele emerge devagar. O corpo cinza chama a atenção. Respira fundo, exala lento e desaparece de novo nas águas barrentas da floresta. Assim vive o peixe-boi da Amazônia (Trichechus inunguis), o único mamífero aquático de água doce exclusivo da América do Sul. Um gigante dócil que, apesar do tamanho, é um dos seres mais silenciosos e essenciais para o equilíbrio da Amazônia.

Com até 2,75 metros e mais de 400 quilos, o peixe-boi é uma combinação improvável de força e ternura. Alimenta-se apenas de plantas aquáticas e semi-aquáticas, capim, algas, macrófitas e chega a consumir até 10% do próprio peso em vegetação por dia. Seu apetite faz dele um engenheiro natural dos rios: controla o excesso de plantas, evita o entupimento dos igarapés, melhora a oxigenação da água e, de quebra, espalha sementes por onde passa. Pesquisas do CNPq confirmam que ele é um dispersor de sementes, o que significa que, enquanto se alimenta, ajuda a regenerar várzeas, igapós e margens inteiras de floresta.

É por isso que cientistas o chamam de “jardineiro da Amazônia”. Cada semente que atravessa seu corpo e volta à terra é um gesto silencioso de reflorestamento natural. Em outras palavras: quando o peixe-boi desaparece, os rios deixam de respirar direito.

Mas sua história está longe de ser tranquila.

Durante séculos, ele foi caçado por carne, pele e gordura. Mesmo com a caça proibida, ainda é vítima de redes de pesca, embarcações e degradação dos habitats. Seu ciclo reprodutivo lento, gestação de doze meses e apenas um filhote por vez, o torna extremamente vulnerável. Qualquer perda populacional demora décadas para ser compensada.

E há novas ameaças se aproximando. A mudança climática já altera o regime de cheias e secas na Amazônia, afetando diretamente o alimento e o comportamento da espécie. Os rios estão mais quentes, mais rasos e, em muitos casos, mais poluídos. A perda de vegetação aquática e o assoreamento de lagos estão restringindo os refúgios naturais do peixe-boi, que precisa subir à superfície a cada poucos minutos para respirar.

Hoje, o Trichechus inunguis é considerado “vulnerável” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e integra a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas. Vive em praticamente toda a bacia amazônica, no Brasil, Peru, Colômbia e Bolívia e há registros até a Ilha de Marajó, na Foz do Amazonas.

Sim, ele vive ali, justamente onde o país discute a perfuração de poços de petróleo na chamada Margem Equatorial Brasileira.

A coincidência não é pequena. A foz do Amazonas é uma das regiões mais biodiversas e delicadas do planeta, um encontro entre rio e mar que sustenta manguezais, corais, peixes, aves migratórias e mamíferos aquáticos.

É também uma zona pouco estudada, e os impactos de uma perfuração petrolífera ali podem ser irreversíveis.

O próprio Estudo de Impacto Ambiental entregue ao Ibama reconhece 18 efeitos adversos, quatro deles de alta magnitude, incluindo riscos diretos a mamíferos aquáticos. E é aqui que o peixe-boi entra novamente como símbolo.

Mesmo sendo um animal de água doce, ele depende da conexão entre rios e costa. Tudo o que acontece na foz, seja poluição, alteração de marés, vazamento ou ruído submarino, repercute rio acima. Afeta as plantas que ele come, os lagos onde se refugia, a pureza das águas que respira.

A Amazônia, afinal, é um organismo interligado: o que atinge a foz ecoa nas cabeceiras. Quando se ameaça perfurar na foz, ameaça-se também os rios interiores.E com eles, o peixe-boi.

Mas há esperança e ela vem de quem vive mais perto dele.

Em várias comunidades ribeirinhas, programas de reabilitação e soltura de peixes-boi, como os conduzidos pelo Ibama e pela Universidade da Amazônia, vêm devolvendo animais resgatados à natureza. Ribeirinhos que antes caçavam, hoje protegem. Crianças aprendem nas escolas locais que o peixe-boi não é “comida”, é guardião. E cientistas seguem estudando suas rotas, seu papel ecológico e suas necessidades para orientar políticas públicas.

Proteger o peixe-boi é proteger as águas livres, as florestas alagadas, as comunidades que delas dependem. É garantir que o rio continue a ter seu ciclo — cheio e seco, vida e repouso.